19

Juil

2016

Jean-Claude Michéa : « Ceux d’en bas apparaissent de moins en moins sensibles à l’alternance unique »

Source : Le Comptoir, Jean-Claude Michéa, 24-02-2016

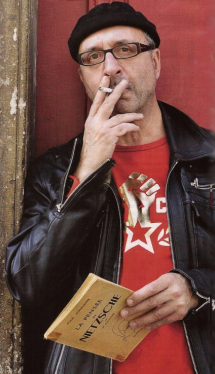

Socialiste libertaire, communautarien et décroissant, qui n’hésite pas à tacler la gauche ou la religion du progrès, Jean-Claude Michéa n’est pas de ceux qui se laissent facilement enfermer dans une case. Une originalité qui lui a valu de nombreuses attaques de son propre camp – Frédéric Lordon, Philippe Corcuff, Serge Halimi, Luc Boltanski, Isabelle Garo et Jean-Loup Amselle, pour ne citer que les plus connus. Pourtant, depuis plus de vingt ans, le Montpelliérain s’échine à mener une critique radicale et originale du libéralisme et à réhabiliter les classes populaires et leurs pratiques – comme le football –, ignorées et méprisées par les politiques de droite comme de gauche. Nous devons en partie au philosophe la popularisation récente de l’écrivain George Orwell, ainsi que l’introduction en France de la pensée du sociologue et historien américain Christopher Lasch. Notre admiration pour ce « penseur vraiment critique », comme le qualifient les éditions L’Échappée, n’est un secret pour personne. Voilà pourquoi nous avons souhaité lui soumettre quelques questions. Vu la densité de ses réponses, nous avons décidé de les publier en deux fois. Dans cette première partie, Michéa clarifie ces analyses du peuple et du libéralisme.

Le Comptoir : Les cinq dernières décennies ont été marquées en Occident par l’avènement de la société de consommation et de la culture de masse, qui ont opéré une uniformisation des modes de vie inédite. Pier Paolo Pasolini, dont vous êtes un grand lecteur, notait il y a quarante ans que les classes populaires ont été « atteintes dans le fond de leur âme, dans leurs façons d’être » et que l’âme du peuple a non seulement été « égratignée, mais encore lacérée, violée, souillée à jamais ». Peut-on encore réellement, dans ces conditions, parler de peuple et de common decency ?

Jean-Claude Michéa : Il convient d’abord de rappeler que ce que vous appelez la “société de consommation” (telle qu’elle se met en place aux États-Unis au début des années 1920) trouve elle-même sa condition préalable dans la nécessité inhérente à toute économie libérale de poursuivre à l’infini le processus de mise en valeur du capital. Nécessité contradictoire – puisque nous vivons dans un monde clos – mais qui constitue, depuis la révolution industrielle, la clé d’intelligibilité principale (quoique non exclusive) du mouvement des sociétés modernes. Dans un monde où chacun doit finir, tôt ou tard, par être mis en concurrence avec tous – conformément au principe libéral d’extension du domaine de la lutte – il est en effet vital, si l’on veut rester dans la course, d’accroître sans cesse la valeur de son capital de départ (toute attitude “conservatrice” étant nécessairement suicidaire dans une économie “ouverte” et théoriquement concurrentielle).

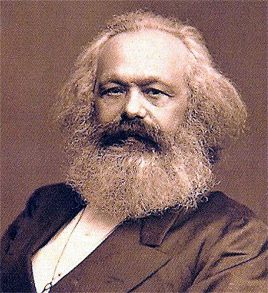

Bien entendu, cette injonction systémique à la “croissance” et à l’“innovation” n’explique pas seulement la tendance dominante du capital – comme le confirme la moindre partie de Monopoly — à se concentrer entre des mains toujours moins nombreuses (62 individus détiennent aujourd’hui une fortune équivalente à celle de la moitié la plus pauvre de l’humanité !). En conduisant à subordonner toute production de biens ou de services à l’exigence prioritaire du “retour sur investissement” (quand bien même la plupart des marchandises ainsi produites se révéleraient tout à fait inutiles, voire toxiques ou nuisibles pour le climat et la santé humaine), elle encourage simultanément le rêve positiviste d’un monde “axiologiquement neutre” – dont l’ultime impératif catégorique serait business is business – contribuant ainsi à noyer progressivement les vertus humaines les plus précieuses (celles qui fondent, par exemple, la civilité quotidienne et les pratiques de réciprocité et d’entraide) dans « les eaux glacées du calcul égoïste » (Marx). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la critique des premiers socialistes s’arrêtait rarement aux seuls aspects inégalitaires et abrutissants du nouveau mode de production industrielle (les fameux satanic mills de William Blake). Elle portait tout autant – sinon plus – sur le type de société atomisée, mobilitaire et agressivement individualiste qui en constitue l’envers moral, psychologique et culturel obligé (« cette société – notait Pierre Leroux – où tout le monde veut être monarque » et que Proudhon décrivait, pour sa part, comme le « règne de l’absolutisme individuel »). Une fois reconnu ce lien structurel entre « la démoralisation et l’isolement qui enferment chacun dans sa misère privée » (Jaime Semprun) et cette guerre quotidienne de tous contre tous qui constitue l’essence du libéralisme économique, on comprend alors mieux pour quelles raisons logiques le déchaînement planétaire des politiques libérales – sur fond de renoncement de l’intelligentsia de gauche, à partir de la fin des années 1970, à toute critique radicale du système fondé sur l’accumulation du capital – ne pouvait effectivement conduire qu’à saper indéfiniment les fondements mêmes (qu’ils soient anthropologiques, moraux, ou culturels) de toute vie réellement commune.

Cela dit, et à moins d’endosser entièrement cette vision haineuse et méprisante des classes “subalternes” qui était celle, lors du procès d’Outreau, de l’incroyable juge Burgaud (vision dans laquelle il n’est d’ailleurs pas très difficile de retrouver le véritable arrière-plan psychologique et intellectuel de toutes les croisades médiatiques et universitaires contre le “populisme”), il me semble néanmoins prématuré d’en conclure que les notions de “décence commune” ou de “peuple” (lui-même à présent réduit par la sociologie d’État à un improbable conglomérat de “minorités”) appartiendraient désormais à un passé révolu. Car s’il est effectivement incontestable que des pans entiers de l’univers moral et culturel des gens ordinaires – pour reprendre l’expression d’Orwell – se sont d’ores et déjà volatilisés sous l’effet des dynamiques “axiologiquement neutres” de la mondialisation juridique et marchande (il suffit d’observer la progression constante des comportements “autistiques” ou asociaux dans l’espace public), il me paraît non moins évident que cette « dissolution de tous les liens sociaux » (Guy Debord) est encore très loin d’avoir atteint ce stade ultime de l’atomisation du monde que Marx associait, dans le livre I du Capital, à l’axiomatique même du libéralisme politique. À savoir celui d’une société où « chacun ne pense qu’à lui et personne ne s’inquiète de l’autre » et dans laquelle « la seule force qui mette en présence et en rapport les individus est celle de leur égoïsme, de leur profit particulier, et de leurs intérêts privés » (une telle description, en revanche, conviendrait déjà beaucoup plus au monde impitoyable des élites modernes).

La plupart des études consacrées à ce sujet (essentiellement, il est vrai, dans les pays anglo-saxons) confirment, en effet, de façon très claire que les valeurs traditionnelles d’entraide et de solidarité – celles que Marx lui-même (je renvoie ici aux travaux décisifs de Teodor Shanin et de Kevin Anderson), avait fini par considérer, dans les dernières années de sa vie, comme l’une des conditions les plus indispensables de la révolution socialiste – sont encore massivement présentes dans les milieux populaires. Si l’on en doute, il suffit simplement de se poser la question suivante : par quel miracle, en effet, les gens ordinaires – dont l’immense majorité doit aujourd’hui vivre avec moins de 2000 € par mois – pourraient-ils faire face aux inévitables aléas de l’existence quotidienne (perte d’emploi ou chute dans la précarité, accident de santé, déménagement imposé par les politiques libérales de “flexibilité”, dégât des eaux ou cambriolage, réparation de la vieille voiture indispensable pour faire ses courses ou se rendre au travail, etc.) si ne subsistait pas, dans des proportions encore considérables, cette pratique traditionnelle de l’entraide et du “coup de main” – entre parents, amis, voisins ou collègues – qui constitue l’essence même de ce que Mauss appelait « l’esprit du don » ? De toute évidence, l’idée désormais largement répandue dans le clergé universitaire selon laquelle “le peuple n’existe plus” relève beaucoup plus du wishful thinking de ceux qui ont personnellement tout à craindre de son réveil politique que de l’analyse objective du monde réel.

« Il me semble néanmoins prématuré d’en conclure que les notions de “décence commune” ou de “peuple” appartiendraient désormais à un passé révolu. »

Aujourd’hui, le libéralisme culturel longtemps hégémonique a du plomb dans l’aile. De plus en plus de voix, de Zemmour à Finkielkraut, attaquent dans les médias la fameuse “pensée unique” et brisent le politiquement correct. Au sein de la gauche de gouvernement, la “ligne Valls”, sécuritaire et peu portée sur le sociétal, semble l’avoir définitivement emporté sur la “ligne Taubira” [la question a été posée avant son départ du gouvernement, NDLR], plus laxiste. Pourtant, l’économie de marché connaît de moins en moins de contestation. La phase “libertaire” du libéralisme, qui a émergé après Mai-68 et que vous avez abondamment analysée dans vos ouvrages est-elle maintenant derrière nous ?

Il me semble que c’est surtout là une de ces illusions d’optique qui font le charme de la société du spectacle ! Et comme cette illusion trouve sa source première dans certaines particularités de la situation politique actuelle, il me semble indispensable de revenir un instant sur les racines réelles de cette dernière. Au début de l’année 1996, dans leurs Remarques sur la paralysie de décembre 1995, les rédacteurs de l’Encyclopédie des nuisances avaient ainsi annoncé, avec leur lucidité coutumière, « qu’il n’y aurait pas de “sortie de crise” ; que la crise économique, la dépression, le chômage, la précarité de tous, etc., étaient devenus le mode de fonctionnement même de l’économie planétarisée ; que ce serait de plus en plus comme cela ». Vingt ans plus tard, on est bien obligé d’admettre que ce jugement (qui avait suscité, à l’époque, le sourire goguenard de ceux qui savent) a non seulement été entièrement confirmé par les faits mais qu’il rencontre également un écho grandissant dans toutes les classes populaires européennes (et même, désormais, aux États-Unis), comme en témoignent abondamment les progrès constants de l’abstention, du vote blanc ou du nombre de suffrages se reportant sur les partis dits “antisystème” ou “populistes”. Tout se passe, en effet, comme si ces classes populaires étaient partout en train de prendre conscience, fût-ce sous des formes mystifiées, que les deux grands partis du bloc libéral (ceux que Podemos appelle à juste titre les “partis dynastiques”) n’avaient, en somme, plus d’autre idéal concret à leur proposer que la dissolution continuelle de leurs manières de vivre spécifiques – et de leurs derniers acquis sociaux – dans le mouvement sans fin de la croissance mondialisée, que celle-ci soit repeinte en vert ou encore aux couleurs du “développement durable”, de la “transition énergétique” et de la “révolution numérique”.

Devant cette nouvelle situation, où ceux d’en bas apparaissent de moins en moins sensibles, expérience oblige, aux vertus de l’alternance unique, l’aile gauche et l’aile droite du château libéral (dont les ultimes différences tiennent surtout, désormais, aux ambitions personnelles de leurs dirigeants et aux particularités encore marquées de leur électorat historique) se retrouvent donc peu à peu contraintes de réfléchir en commun sur les différentes façons possibles de “gouverner autrement”. Autrement dit, de prolonger de quelques décennies encore la survie d’un système qui prend aujourd’hui l’eau de toute part. Une des solutions les plus prometteuses, à moyen terme, serait incontestablement celle d’un “compromis historique” de type nouveau, que ce compromis prenne la forme d’une “grande coalition” à l’allemande, d’un “front républicain” à la française, ou même, si une situation internationale favorable le permettait, d’une nouvelle “union sacrée”. C’est donc d’abord à la lumière de ce contexte historique inédit (et probablement aussi des menaces de crise économique et financière mondiale qui s’accumulent à l’horizon – je renvoie ici aux analyses décisives de Ernst Lohoff et de Norbert Trenkle dans La grande dévalorisation) qu’il convient, à mon sens, d’expliquer l’actuelle mise en sourdine par l’aile gauche du bloc libéral de certains des aspects les plus clivants, et donc les plus inutilement provocateurs, de son programme “sociétal”. Il serait, en effet, très difficile de convaincre ces catégories populaires qui votent encore traditionnellement à droite, notamment en milieu rural (au XIXe siècle, on appelait souvent les députés de droite les Ruraux) d’apporter durablement leur soutien à un gouvernement de coalition, si l’aile gauche de ce gouvernement ne renonçait pas, au moins pour un temps, à agiter sans cesse devant elles le chiffon rouge de l’abolition de tous les “tabous” de la morale commune, de toutes les frontières protectrices encore existantes et de toutes ces manières de vivre partagées, si bien analysées par E.P. Thompson, qui fondent leur identité régionale et populaire (à l’exception, bien sûr, de cette vieille coutume familiale de l’héritage, à laquelle les intellectuels de gauche − même les plus portés sur la “déconstruction” − demeurent, en général, personnellement très attachés).

Pour autant, cette reconfiguration du champ politique − à terme, encore une fois, très plausible (c’est celle, en tout cas, qui aurait la faveur des marchés financiers) − ne doit pas nous conduire à valider l’illusion que la « phase libertaire du libéralisme », pour reprendre votre expression, serait désormais « derrière nous ». Dans un monde dont tous les évangélistes nous rappellent à chaque instant que son essence profonde est de “bouger” sans cesse, il devrait être, en effet, plus évident que jamais − sauf à croire encore, à l’ère de la mondialisation capitaliste, que l’objectif réel d’une droite libérale moderne serait de défendre l’Église catholique, le monde rural et les valeurs “traditionnelles” − que le libéralisme culturel (ou, si l’on préfère, la contre-culture libérale) représente par définition la seule forme de construction psychologique et intellectuelle qui soit à même de légitimer en temps réel, et dans la totalité de ses manifestations, la dynamique planétaire du capitalisme. Et cela, précisément, parce que la neutralité axiologique de ce dernier le conduit forcément à s’émanciper en permanence de « toute limite morale ou naturelle » (Marx). Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si cette contre-culture de gauche (comme Georges Perec est un des premiers à l’avoir souligné) fournit depuis si longtemps à l’univers mystificateur de la publicité moderne − autrement dit au discours que la marchandise tient sur elle-même − l’essentiel de son langage, de ses codes et de son imaginaire United Colors of Benetton.

« Il est donc indispensable de réapprendre à distinguer les intuitions et les idées qui naissent directement de l’expérience quotidienne des classes populaires. »

Quant à tous ces universitaires “postmodernes”, nourris au lait maternel de Foucault et de Derrida, qui croient encore, ou font semblant de croire, que l’idéologie naturelle du libéralisme serait un mélange “néo-réactionnaire” (pour reprendre ici le terme popularisé par le spin doctor Daniel Lindenberg), de “conservatisme”, d’austérité calviniste et de nostalgie de la famille “hétéro-patriarcale” (dans Why I am not a conservative − un texte écrit en 1960 – Hayek avait pourtant apporté, à la suite d’Ayn Rand, toutes les clarifications nécessaires sur ce point), je leur conseille vivement de tourner un instant leur regard vers cette Silicon Valley qui constitue, depuis des décennies, la synthèse la plus accomplie de la cupidité des hommes d’affaire libéraux et de la contre-culture “californienne” de l’extrême gauche des sixties (Steve Jobs et Jerry Rubin en sont de remarquables exemples). Comme on le sait, c’est en effet dans cette nouvelle Mecque du capitalisme mondial − grâce, entre autres, au financement de Google – que se met aujourd’hui en place le délirant projet “transhumaniste” (porté par l’éternelle illusion d’avoir enfin découvert une source inépuisable de valorisation du capital) d’utiliser toutes les ressources de la science et de la technologie modernes − sciences cognitives, nanotechnologies, intelligence artificielle, biotechnologies etc. − au service prioritaire de la fabrication industrielle d’un être humain “augmenté” (et si possible immortel), ainsi que du nouvel environnement robotisé qui devra en régenter la vie quotidienne, y compris dans ses aspects les plus intimes. Or comment ne pas voir, là encore, que ce projet prométhéen − que tous les Attali du monde nous présentent déjà comme le “capitalisme du futur” − s’accommode infiniment mieux du relativisme moral de la gauche “postmoderne”, de l’idéologie du No border, ou des appels incessants d’une Christiane Taubira (dont on oublie trop souvent qu’elle a longtemps été l’égérie de Bernard Tapie) en faveur d’une “révolution anthropologique” permanente, que de la poussive rhétorique électorale du “sursaut républicain” que Manuel Valls est, aujourd’hui, provisoirement obligé de reprendre à son compte. Ou, a fortiori, de l’idéologie “néo-conservatrice” et religieuse de ces petites villes de l’Amérique profonde qui font trembler tout lecteur de Libération.

Si l’on veut échapper au confusionnisme savamment entretenu par les médias et par ce qu’Engels appelait la « queue d’extrême gauche de la bourgeoisie », il est donc indispensable de réapprendre à distinguer les intuitions et les idées qui naissent directement de l’expérience quotidienne des classes populaires, avec toutes les ambiguïtés et les illusions qui peuvent naturellement être liées au caractère souvent contradictoire de cette expérience (c’est ce qu’on pourrait appeler, en simplifiant, la “pensée d’en bas”) de cette véritable idéologie dominante qui en constitue, en réalité, la négation. Autrement dit, cette “pensée d’en haut”, toujours réglée sur les intérêts matériels et “moraux” de l’élite au pouvoir, et qui a pour fonction première de définir à chaque instant − sur le ton officiellement “neutre” de l’information “objective” et de l’expertise “savante” (que celle-ci trouve sa source privilégiée dans les constructions des économistes de droite ou dans celles des sociologues de gauche) − non seulement les “bonnes” réponses (celles qui sont politiquement ou économiquement “correctes”) mais également, et même surtout, les “bonnes” questions et le langage dans lequel il convient impérativement de formuler ces dernières (tout le monde aura ainsi remarqué la quantité d’énergie déployée depuis quelques mois par le valeureux personnel médiatique − “experts” psychologiques à l’appui − pour détourner de leur sens initial les termes de “radicalités” et de “radicalisation”[i]).

C’est alors seulement que l’on pourra recommencer à comprendre que le libéralisme économique d’Adam Smith, de Turgot ou de Voltaire, loin de prendre sa source dans la pensée “réactionnaire” d’un Bossuet ou d’un Filmer, trouve en réalité son prolongement philosophique le plus naturel dans le libéralisme politique et culturel des Lumières (dont je ne songe évidemment pas à nier un seul instant les nombreux aspects émancipateurs, notamment partout où sévit encore un système patriarcal et théocratique) et dans l’idée progressiste correspondante selon laquelle tout pas en avant constitue toujours un pas dans la bonne direction (contester un tel dogme reviendrait, en effet, à admettre que, sur un certain nombre de points, c’était mieux avant, proposition que tout intellectuel de gauche, au sens contemporain du terme, se doit de rejeter avec la même horreur qu’un théologien médiéval l’idée que le Christ n’aurait pas été enfanté par une vierge).

Cette analyse permet de comprendre, au passage, qu’en décidant de mettre un terme, tout au long des rugissantes années 1980, au compromis politique et philosophique qui l’enchaînait encore partiellement, depuis l’affaire Dreyfus, à la critique socialiste de la modernité libérale − et cela afin de pouvoir endosser, dans un second temps, les magnifiques habits neufs du libéralisme culturel “californien” (victoire posthume, en somme, de Jean-Jacques Servan-Schreiber) − la gauche mitterrandienne se condamnait donc inéluctablement (comme Rawi Abdelal l’a bien montré dans Capital Rules) à devenir l’un des foyers les plus actifs de la contre-révolution libérale européenne. Autrement dit, l’une des sources privilégiées de toutes les justifications intellectuelles et morales de cette fuite en avant éperdue qui définit la société capitaliste. N’est-ce pas, d’ailleurs, l’excellent Emmanuel Macron lui-même − qui ne manque jamais, au passage, de rappeler tout ce qu’il doit à sa formation althussérienne − qui proclamait fièrement qu’être aujourd’hui de gauche, c’est d’abord faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que chaque jeune « ait envie de devenir milliardaire » ?

« Il est également fréquent qu’un intellectuel suspecté de professer des idées “réactionnaires”, “racistes” ou “nauséabondes” cherche désespérément à convaincre ses interlocuteurs qu’il est resté fidèle aux “valeurs” fondamentales de la gauche. »

Et au cas où cette analyse paraîtrait encore excessive, il existe, du reste, un critère très simple, et à mon sens infaillible, qui permet de déterminer instantanément, pour n’importe quelle société divisée en classes antagonistes, quelle est sa véritable idéologie dominante et, par conséquent, quel est le seul usage pertinent du terme “politiquement correct”. Au XVIe siècle, par exemple − lorsque la légitimation du pouvoir de la noblesse reposait avant tout sur l’idéologie chrétienne − il était fréquent (et surtout plus prudent !) qu’un penseur radical dissimule son athéisme sous le masque d’une adhésion sincère à la religion officielle. L’attitude inverse − un véritable croyant cherchant à tout prix à se faire passer pour athée − aurait constitué, en revanche, un signe évident d’aliénation mentale. Appliquons donc ce critère aux débats idéologiques de la France libérale contemporaine. On remarquera ainsi qu’il est également fréquent qu’un intellectuel suspecté de professer des idées “réactionnaires”, “racistes” ou “nauséabondes” (on trouvera toutes les listes de proscription nécessaires dans le Monde ou Libération) cherche désespérément à convaincre ses interlocuteurs qu’il est resté fidèle aux “valeurs” fondamentales de la gauche (ou, à tout le moins, qu’on ne saurait le soupçonner d’être un homme de droite ou d’extrême droite). On imagine assez mal, en revanche, la situation inverse. Autrement dit, celle d’un intellectuel de gauche, ou d’extrême gauche, reconnu comme tel, mais qui s’épuiserait pourtant à convaincre son auditoire qu’il est victime d’un malentendu et qu’il a, en réalité, toujours défendu des idées de droite ou d’extrême droite.

Voilà qui devrait définitivement relativiser, me semble-t-il, l’idée “postmoderne” selon laquelle la Silicon Valley et le capitalisme mondial ne pourraient prospérer durablement qu’à l’ombre du patriarcat, du “racisme” et des valeurs chrétiennes les plus austères et les plus “conservatrices” (valeurs que tout “anticapitaliste” conséquent devrait donc travailler à déconstruire en priorité). Et donner ainsi une fois de plus raison à Marx lorsqu’il définissait le libéralisme politique et culturel de la bourgeoisie “républicaine” (« la sphère de la circulation des marchandises − écrit-il dans le Capital − est, en réalité, un véritable Éden des droits naturels de l’homme et du citoyen ») comme le seul complément philosophique cohérent de toute économie fondée sur l’appropriation privée des grands moyens de production et l’accumulation indéfinie du capital. Aussi bien l’idée baroque ne lui venait-elle jamais à l’esprit − pas plus, du reste, qu’à Proudhon ou Bakounine − de se définir comme un “homme de gauche”.

Notes :

[i] Dans La double pensée (et repris dans l’introduction rédigée par Cédric Biagini, Guillaume Carnino et Patrick Marcolini de l’excellent Radicalité – 20 penseurs vraiment critiques publié aux éditions de L’Échappée), Michéa écrit : « Il conviendrait, une fois pour toutes, de bien distinguer une position radicale d’une posture extrémiste (ou “extrême” − au sens où l’on parle, par exemple, d’un sport extrême). On appellera ainsi une critique radicale toute critique qui s’avère capable d’identifier un mal à sa racine et qui est donc en mesure de proposer un traitement approprié. Une posture extrémiste, au contraire, renvoie essentiellement à cette configuration psychologique bien connue (et généralement d’origine œdipienne) qui oblige un sujet − afin de maintenir désespérément une image positive de lui-même − à dépasser sans cesse les limites existantes (la surenchère mimétique perpétuelle constituant, de ce fait le rituel extrémiste par excellence). »

Pour comprendre le détournement du mot “radicalité”, notamment quand il s’agit de désigner l’extrémisme islamiste, on peut lire l’article Radicalisons-nous de Patrick Marcolini dans La Décroissance n°126, Nous sommes des radicaux, février 2016.

Source : Le Comptoir, Jean-Claude Michéa, 24-02-2016