« L’affaire Gabrielle Russier », épisode 6 : la mauvaise conscience | « C’est une exécution » : la France de la fin des années 1960 se déchire après le suicide de cette enseignante, condamnée pour avoir eu une relation amoureuse avec l’un de ses élèves. https://t.co/zjpblfzWxu— Le Monde (@lemondefr) July 31, 2020ENQUÊTE

« L’affaire Gabrielle Russier, l’amour hors la loi » (6|6). « Dans l’une de ses farces tragiques, Ionesco raconte les tourments d’un couple aux prises avec le cadavre d’on ne sait qui. Ce corps encombre leur logement et grandit d’heure en heure. Comment s’en débarrasser ? Je songe à l’étroit cercueil de Gabrielle Russier. Lui aussi s’est mis à grandir de jour en jour, jusqu’à atteindre la place Vendôme et même l’Elysée. Et il me semble – comment s’en débarrasser ? – que chacun cherche à repasser à un autre cet insupportable fardeau. » La tribune, signée de l’écrivain Gilbert Cesbron, est publiée dans Le Monde du 6 octobre 1969.

Les mots d’un poète communiste, chantre de la résistance et de la liberté, disent la compassion du président Pompidou

Deux semaines plus tôt, le 22 septembre, dans la salle des fêtes de l’Elysée, où se tenait la deuxième conférence de presse de Georges Pompidou, le journaliste de Radio Monte Carlo, Jean-Michel Royer, s’était levé pour la dernière question : « Monsieur le président, je voudrais vous faire sortir carrément de l’épure et vous interroger sur un fait divers. A Marseille, une femme, un professeur, 32 ans, est condamnée pour détournement de mineur. Elle se suicide. Vous-même qu’avez-vous pensé de ce fait divers qui pose, je crois, des problèmes de fond ? »

Le silence qui suit dure dix longues secondes. Le président a un étrange sourire, regarde à droite, puis à gauche. Appuie son menton sur ses deux mains. Semble hésiter. Ouvre la bouche. Ne dit rien. Ecarte ses mains, les croise, les noue. Et répond enfin :

- Je ne vous dirai pas tout ce que j’ai pensé sur cette affaire…

Nouveau silence de cinq secondes.

- Ni même… Ce que j’ai fait…

Passent encore cinq secondes.

- Quant à ce que j’ai ressenti… Comme beaucoup… Eh bien…

Passent sept secondes.

- “Comprenne qui voudra,

Moi mon remords ce fut,

La victime raisonnable

Au regard d’enfant perdue,

Celle qui ressemble aux morts,

Qui sont morts pour être aimés.”

C’est de l’Eluard. Merci Mesdames et Messieurs.

Moment d’anthologie politique. Georges Pompidou a tronqué quelques vers du poème écrit en 1944 par le témoin impuissant de l’humiliation publique imposée à celles dont on tondait les cheveux à la Libération pour les punir de leurs relations avec l’ennemi allemand. Les mots d’un poète communiste, chantre de la résistance et de la liberté, disent la compassion que le président, élu par une majorité conservatrice encore tout imprégnée de l’effroi de Mai 68, ne peut lui-même exprimer.

La réplique est millimétrée. Le journaliste, ancien membre de cabinet ministériel dans le gouvernement de Georges Pompidou, était convenu au préalable de cette question avec le président. Celui-ci, qui avait lui-même commencé sa carrière comme professeur de français-latin-grec dans un lycée de Marseille, ne lui avait pas caché combien il avait été choqué par le sort réservé à l’enseignante Gabrielle Russier, amoureuse de son élève de 16 ans. L’appareil judiciaire s’est comporté « comme le plus froid des monstres froids », lui avait-il confié. Mais face aux micros et aux caméras, Georges Pompidou se garde de le répéter.

Journaux et radios

L’histoire tragique de la professeure, épouse divorcée et mère de jumeaux de 10 ans, qui s’est suicidée au gaz dans son appartement de Marseille, a déjà envahi les colonnes des journaux et les ondes des radios. Paris Jour publie sur trois pages les réactions de ses lecteurs. « Jamais un sujet n’a provoqué autant de courrier, autant de commentaires », annonce en exergue le journal. Sur RMC, le journaliste Jean-Michel Royer accueille pêle-mêle les réactions offusquées d’auditeurs lui reprochant d’avoir osé évoquer « une histoire de coucherie » dans une conférence de presse présidentielle, celles de mères de famille inquiètes de la publicité donnée à ce mauvais exemple pour « notre jeunesse innocente », les confidences d’anciens adolescents fiers d’avoir été initiés à l’amour par une maîtresse plus âgée, les témoignages de couples amoureux malgré leur différence d’âge, les colères de jeunes gens contre une société qui proclame « qu’à 17 ans, on est bon pour tuer et se faire tuer, mais pas pour l’amour », celles, plus rares, de femmes qui s’indignent du sort réservé à l’une d’entre elles quand nul ne songerait à blâmer des hommes épris de leur cadette de vingt ans. Ou encore la voix cassée d’un François Mauriac octogénaire et reclus, plein d’ambivalence, aussi compassionnel pour Gabrielle Russier que critique à l’égard de Mai 68 auquel il ne pardonne pas d’avoir « détruit, abattu, le respect du professeur qui, socialement, était quand même quelque chose d’essentiel. »

A l’antenne de la deuxième chaîne, le chanteur Léo Ferré raconte avoir « fondu en larmes » en apprenant la mort de la jeune femme. Chez elle, l’actrice Simone Signoret confie ses regrets de ne pas avoir écrit à Gabrielle quand elle était détenue à la prison des Baumettes, à Marseille. « J’y ai songé pendant une matinée, mais je ne l’ai pas fait. Par peur du ridicule et de l’indiscrétion. Par peur de me donner de l’importance. Le jour où j’ai entendu à la radio qu’elle s’était suicidée, je ne me suis pas bien plu de n’avoir pas tendu la main. Ma lettre, je l’aurais faite marrante, elle serait peut-être arrivée à temps. »

« Maintenant que le meurtre rituel est accompli, cette affreuse affaire va devenir un beau drame humain »

Robert Escarpit, à la Une du « Monde », le 19 septembre 1969

La presse cherche des coupables. Les parents de Christian Rossi, qui ont porté plainte pour « enlèvement et détournement de mineur » contre Gabrielle Russier, le juge d’instruction qui l’a incarcérée, la justice qui l’a condamnée, le procureur général qui a fait appel de la peine amnistiable – un an d’emprisonnement avec sursis – prononcée par le tribunal de Marseille, tous sont accusés, à des degrés divers, d’être la cause de la détresse de l’enseignante. Dans le quotidien L’Aurore, Jean Laborde s’émeut d’une justice agissant comme « un grand démolisseur d’âmes. » Dans L’Humanité Dimanche, Martine Monod s’en prend à « l’hypocrisie » des parents de Christian, communistes en rupture de ban, « apparemment prêts à toutes les aventures du gauchisme », mais dont la réaction devant les amours de leur fils « s’inspire de la plus parfaite orthodoxie petite-bourgeoise. »

A la Une du Monde, Robert Escarpit consacre à l’affaire Russier son billet quotidien. « Maintenant que le meurtre rituel est accompli, cette affreuse affaire va devenir un beau drame humain, lourd des tristesses de la destinée (…) Et demain, aujourd’hui peut-être, laissant le dénouement à la littérature, l’appareil judiciaire va reprendre imperturbablement son aveugle besogne, avec le concours de son bourreau borgne, l’opinion publique. » « Accusateurs, levez-vous ! », tonne Jérôme Gauthier dans Le Canard enchaîné en dénonçant « la bave et les crocs de vertueux crocodiles », « la noirceur d’esprit des vengeurs de la morale », « le procureur fulminant et comminatoire ». « Le suicide de Gabrielle, c’est une exécution », écrit-il.

Dans Paris Match, Jean Cau prend le contre-pied des éditorialistes indignés : « Gabrielle n’avait pas le droit – avec son âge et ses deux enfants – d’engager un adolescent de 16 ans dans ce qui, au bout de la course, était une impasse de malheur, d’échec et de larmes. Elle a fui dans le suicide plutôt que de briser son orgueil et la dure écorce de son égoïsme (…) Personne n’est coupable. Ce n’est qu’une lamentable histoire d’amour, de mots mal fichus et de passions diverses qui laissent derrière elles un cadavre, deux orphelins et des ruisseaux de larmes. »

« Pratique abusive de la détention préventive »

Françoise Giroud fait, elle aussi, entendre une voix dissonante : « On ne se suicide pas par amour, mais faute d’amour (…) Le plus jeune des deux, si c’était-elle ? », s’interroge la directrice de la rédaction de L’Express. « Une femme amoureuse et affectivement adulte eût rusé pour garder son amant, poursuit-elle. Une femme abritant non pas une révolte globale, donc puérile, contre la “méchanceté et la bêtise humaines”, mais une véritable conscience politique, eût fortifié cette conscience, en prison, au lieu d’en sortir exténuée. »

Dans le même numéro de L’Express, le journaliste Jacques Derogy mène l’enquête et donne la parole au procureur Jean Testut, qui, sur ordre de son supérieur, le procureur général Marcel Caleb, a fait appel de la condamnation amnistiable de Gabrielle Russier. S’il prend soin de dire qu’« à titre personnel », il n’aurait pas interjeté appel, Jean Testut défend la position de sa hiérarchie : « Il fallait une inscription au casier judiciaire pour faciliter l’action disciplinaire et l’éloigner de son poste. Elle la méritait. Les enseignants sont tenus à une certaine réserve. Gabrielle Russier donnait au contraire le mauvais exemple en bafouant l’autorité paternelle. Si encore elle avait fait amende honorable, ou s’il s’était agi d’une coiffeuse, ou si elle avait couché avec un jeune apprenti, c’eût été différent. »

Le garde des sceaux, René Pleven, se défend de toute intervention de la chancellerie dans l’affaire Russier. « Le procureur général d’Aix-en-Provence a agi strictement dans le cadre de ses prérogatives et, comme doit le faire tout magistrat, selon sa conscience », assure-t-il sur RTL. Interpellé quelques semaines plus tard, en novembre 1969, par une pétition signée de personnalités, parmi lesquelles les écrivains Jean Rostand, de l’Académie française, et André Frossard, les prix Nobel Alfred Kastler et François Jacob, le membre de l’Institut Théodore-Monod, qui demandent une enquête sur les responsabilités des uns et des autres dans le suicide de la professeure et dénoncent « la pratique abusive et, en l’espèce, scandaleuse de la détention préventive », René Pleven promet une « réforme profonde. »

« Nous vengerons Gabrielle ! »

Pendant ce temps, à la fac d’Aix-en-Provence, le prénom de l’enseignante est tagué partout sur les murs. « Nous vengerons Gabrielle ! », proclament les étudiants maos, qui envahissent les cours de linguistique de Mario Rossi, le père de Christian, aux cris de « Rossi assassin ! ». Parmi les militants, un jeune homme est déchiré. Michel, le frère cadet de Christian, explique à ses camarades qu’il ne se joindra pas à eux pour conspuer son père. Le chef des maos, Richard Chef, bouleversé par ce « dilemme d’Antigone », l’approuve secrètement « d’avoir choisi son père plutôt que la Révolution. »

Les anciens élèves intimes de Gabrielle regardent avec autant de sidération que de chagrin l’histoire d’amour de leur professeure et de leur camarade de classe s’éloigner d’eux, enfler, gonfler et se distordre. Les polémiques politiques et médiatiques qu’elle suscite leur semblent si étrangères, si différentes de ce qu’ils ont vécu et partagé pendant quelques mois, au lycée Nord de Marseille et en dehors. Le suicide de Gabrielle a fait exploser leur cercle, chacun a repris sa route, plusieurs ont changé d’établissement. Christian, lui, a disparu. Ceux qui, en cet automne 1969, ont fait leur rentrée en terminale au lycée Nord refusent, pour la plupart, de s’enrôler dans l’éphémère Comité Gabrielle Russier, créé par la Gauche prolétarienne. Ils laissent la « cause » aux militants et gardent leurs souvenirs.

Le seul auquel quelques-uns d’entre eux acceptent de se livrer est l’écrivain Michel Del Castillo, qui s’est installé pendant trois mois dans un appartement de Marseille pour enquêter sur Gabrielle. Son livre, Les Ecrous de la haine, publié en octobre 1970 aux éditions Julliard, leur est dédié. Quelques mois plus tôt, l’écrivain et ancien mentor de Gabrielle Russier à la faculté d’Aix-en-Provence, Raymond Jean, a préfacé Les Lettres de prison (Seuil) de Gabrielle que lui ont confié Gilberte, sa collègue enseignante et infatigable soutien, Albert, son fidèle camarade d’université, Fanchon, son amie du lycée parisien Victor Duruy, Michel Nogues, son ex-mari, et René Russier, son père. Le professeur évoque avec tendresse l’étudiante qu’il a aimée, dont le seul tort, écrit-il, fut « d’avoir confondu la littérature et la vie » et d’avoir été, à sa manière, « L’Etrangère », comme le Meursault de Camus qu’elle aimait tant. Son hommage répond aussi à la volonté des proches de Gabrielle Russier de réhabiliter son image de femme, de mère et de professeure face au torrent de commentaires, accusateurs ou laudateurs, qui la trahissent. « Lisez ce livre », dit, sans un mot de plus, Michel Nogues à ses jumeaux, Joël et Valérie, qui entrent tout juste dans l’adolescence.

Succès du film « Mourir d’aimer »

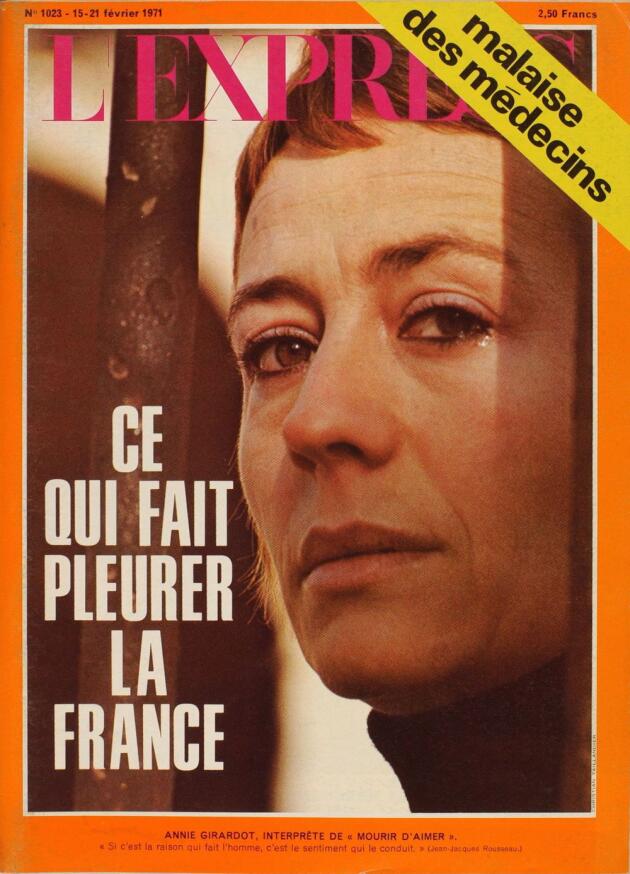

Au même moment, le cinéaste André Cayatte achève de tourner son film Mourir d’aimer. Le décor n’est pas celui de Marseille, mais de Rouen, les parents de Christian ne sont pas professeurs d’université mais libraires, ils ne s’appellent pas Rossi mais Le Guen, Gabrielle est rebaptisée Danielle, frileuses parades fictionnelles à la transcription d’une histoire que le réalisateur revendique au plus près de la réalité. L’écriture du scénario a été confiée à André Dumayet, avec la collaboration de l’avocat Albert Naud qui devait défendre Gabrielle Russier en appel, et sous le regard de Christian, le cinéaste ayant même songé à lui confier son propre rôle aux côtés d’Annie Girardot.

L’actrice rêvait d’interpréter la professeure amoureuse et désespérée. Le succès du film va au-delà de ses espérances. Aux yeux du pays, elle devient Gabrielle Russier. Mêmes cheveux noirs coupés court, mêmes traits aigus, même regard inquiet, traqué, son visage s’affiche à la Une de l’Express, le 15 février 71, sous le bandeau « Ce qui fait pleurer la France. » Dès le premier jour de sa sortie sur les écrans, le 27 janvier, le public se précipite. Du nord au sud, d’est en ouest, les files d’attente s’allongent devant les cinémas. En trois semaines, 700 000 spectateurs sortent les yeux rougis de Mourir d’aimer. Ils seront 6 millions quelques mois plus tard. A François Truffaut, qui accuse Cayatte de « faire les poches des cadavres encore tièdes à la façon du père Thénardier dans Les Misérables », le réalisateur oppose les mots de Gabrielle, dans une lettre à un proche : « Je voudrais que ce qui m’arrive serve au moins à quelque chose », et répète à qui veut l’entendre que ses parents ont dit à Annie Girardot : « Vous nous avez rendu notre fille. »

Secoué lui aussi par le drame de Gabrielle, le chanteur Charles Aznavour met sa révolte en rimes et en musique. La France fredonne avec lui : « Tandis que le monde me juge/Je ne vois pour moi qu’un refuge/Toute issue m’étant condamnée/Mourir d’aimer (…) Laissons le monde à ses problèmes/Les gens haineux face à eux-mêmes/Avec leurs petites idées/Mourir d’aimer (…) Puisque notre amour ne peut vivre/Mieux vaut en refermer le livre/Et plutôt que de le brûler/Mourir d’aimer/Tu es le printemps, moi l’automne/Ton cœur se prend, le mien se donne/Et ma route est déjà tracée/Mourir d’aimer. »

Miroir cruel

Au palais de justice de Marseille, Bernard Palanque est blessé par la caricature de juge d’instruction réactionnaire et agressif présentée dans le film de Cayatte. Celui qui a inculpé et fait incarcérer la professeure sort de sa réserve en adressant une lettre ouverte au cinéaste. « Ce n’est pas moi qui suis dans votre film. C’est un magistrat, votre magistrat, fruit de votre invention. Ce n’est pas celui qu’a connu Gabrielle Russier. »

Mario et Marguerite Rossi, eux, sont furieux du miroir cruel que le film et les livres publiés sur l’affaire leur renvoient. Aux regards gênés et réprobateurs de leurs collègues et des étudiants de la faculté d’Aix-en-Provence s’ajoutent désormais ceux de milliers de lecteurs et de spectateurs. Ils contre-attaquent devant les tribunaux. Exigent l’interdiction des Ecrous de la haine, de Michel Del Castillo – ils n’obtiennent que la suppression de certains passages jugés diffamatoires –, puis celle des Lettres de prison, préfacées par Raymond Jean, en arguant de l’atteinte à leur vie privée et à celle de leur fils mineur.

La réponse la plus violente vient de Christian. Lors du procès intenté aux Lettres de prison, les avocats de l’éditeur lisent à l’audience la lettre qu’il leur a adressée. « Les auteurs de cette plainte ne m’ont pas mis au courant, bien que je sache qui ils sont… », écrit le jeune homme à propos de ses parents avant de défendre un livre qui « rend à Gabrielle son vrai visage. » La sortie du film relance la guerre familiale. Là encore, Mario et Marguerite Rossi multiplient les procédures, demandent la saisie des émissions qui lui sont consacrées à la télévision. Les parents et leur fils se déchirent par médias interposés.

« Je ne leur pardonne rien »

Dans Paris Match, le 27 février 1971, Mario Rossi accorde un long entretien à Jean Cau. Il accable Gabrielle Russier et son « avidité affective », et laisse surtout entendre que son fils était lassé de cette liaison épuisante. Christian réplique deux semaines plus tard dans Le Nouvel Observateur : « Je ne leur pardonne rien. On prend la responsabilité de ses actes. (…) Ce que je leur pardonne le moins, c’est de ne pas avoir été logiques avec eux-mêmes. Ils ont beau se défendre, j’estime que, de toute façon, ça n’allait pas dans leur ordre d’idées de faire ça, du moins dans ce qu’ils disaient être leurs idées. C’est le plus grave. »

Le journaliste Pierre Benichou lui demande :

- Ils vous aimaient beaucoup ?

- Je n’en sais rien.

- Et vous, vous les aimez ?

- Non.

De sa liaison avec Gabrielle, il dit : « Ce n’était pas une passion, c’était de l’amour. Les souvenirs qu’elle m’a laissés, elle me les a laissés à moi. Je n’ai pas à les raconter. »

Depuis ce jour, Christian Rossi s’est tu, figé dans cette image de grand jeune homme en colère de 19 ans à la barbe aussi noire que ses cheveux longs. Dans les années qui ont suivi, les collègues universitaires de ses parents se souviennent d’avoir vu Marguerite Rossi leur proposer les fromages de chèvre que son fils fabriquait dans leur ferme des Cévennes. Puis Christian a déménagé dans le Lot où il a repris un élevage. En janvier, il a eu 68 ans.

Chacun son bout de mémoire

Ses anciens camarades de lycée, Claudette, Geneviève, Françoise, Luc, Didier, Martine, Anne, Edith, Gérard, Georges, Joseph et les autres se sont perdus de vue, chacun gardant, précieux autant que douloureux, son bout de mémoire de la professeure qui les a tant marqués. Max, le plus jeune d’entre eux, est décédé. Tout au long de sa vie, il n’a cessé d’évoquer Gabrielle auprès d’Alain, son mari.

Le juge Bernard Palanque, 95 ans, vit seul avec son chat depuis la mort de son épouse, parmi ses livres, ses deux pianos et ses collections complètes de revues d’histoire et de bulletins du Syndicat de la magistrature. Il y a quelques semaines, il a reçu un coup de téléphone de Colette Dubois, la mère de Luc, fidèle copain de Christian Rossi. Ils avaient longtemps entretenu des relations amicales, la vie et les années les avaient éloignés. La délicieuse vieille dame de 93 ans avait un secret à confier à l’ancien juge d’instruction. Il ignorait combien elle avait soutenu la professeure et même protégé ses amours avec Christian. Elle lui a avoué que, cinquante-deux ans plus tôt, quand il recherchait le garçon et qu’il lui avait téléphoné pour savoir si son fils Luc avait une idée du lieu où il pouvait se cacher, elle lui avait menti. Christian était chez eux.

Les jumeaux Joël et Valérie ont tout juste franchi la soixantaine. Le fils de Gabrielle a recherché et rencontré, à trois reprises, celui que sa mère a aimé. Valérie lui a écrit à son tour, il y a quelques années, après avoir regardé les vieilles bobines de film témoins des heures heureuses des deux amants. Elle voulait les lui confier. Christian a décliné son offre. « Cette période de ma vie est un jardin secret que je n’aborde jamais même si je vis avec. Il faut que tu saches qu’il m’est très difficile sinon impossible d’évoquer ces souvenirs », lui a-t-il répondu.

Au numéro 127 de la 26e division du cimetière du Père-Lachaise, où Gabrielle est enterrée, le nom de la lointaine parente Rossi, qui avait légué cette concession perpétuelle à la famille Russier, a été retiré du fronton de la chapelle, selon la volonté de René Russier. Le père de Gabrielle et son épouse Marjorie reposent auprès de leur fille unique. Une femme amoureuse de 32 ans, qui avait voulu croire que 1968 était la « première année du monde » mais qui ne fut, selon les mots de Raymond Jean, que « l’enfant prématurée » de son mois de mai. Une professeure qui s’était promis de faire aimer à ses élèves les poèmes d’Eluard.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire